Meditaciones para el Jueves Santo

JUEVES SANTO – EN LA CENA DEL SEÑOR

Despedida inolvidable – José Antonio Pagola

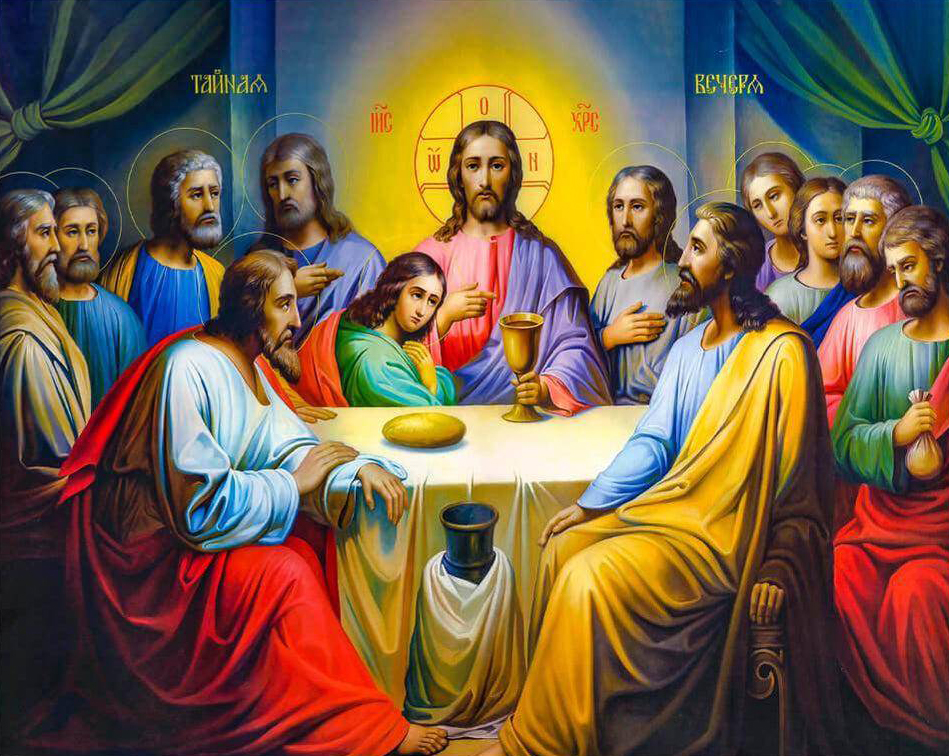

También Jesús sabe que sus horas están contadas. Sin embargo no piensa en ocultarse o huir. Lo que hace es organizar una cena especial de despedida con sus amigos y amigas más cercanos. Es un momento grave y delicado para él y para sus discípulos: lo quiere vivir en toda su hondura. Es una decisión pensada.

Consciente de la inminencia de su muerte, necesita compartir con los suyos su confianza total en el Padre incluso en esta hora. Los quiere preparar para un golpe tan duro; su ejecución no les tiene que hundir en la tristeza o la desesperación. Tienen que compartir juntos los interrogantes que se despiertan en todos ellos: ¿qué va a ser del reino de Dios sin Jesús? ¿Qué deben hacer sus seguidores? ¿Dónde van a alimentar en adelante su esperanza en la venida del reino de Dios?

Al parecer, no se trata de una cena pascual. Es cierto que algunas fuentes indican que Jesús quiso celebrar con sus discípulos la cena de Pascua o séder, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud egipcia. Sin embargo, al describir el banquete, no se hace una sola alusión a la liturgia de la Pascua, nada se dice del cordero pascual ni de las hierbas amargas que se comen esa noche, no se recuerda ritualmente la salida de Egipto, tal como estaba prescrito.

Por otra parte es impensable que esa misma noche en la que todas las familias estaban celebrando la cena más importante del calendario judío, los sumos sacerdotes y sus ayudantes lo dejaran todo para ocuparse de la detención de Jesús y organizar una reunión nocturna con el fin de ir concretando las acusaciones más graves contra él. Parece más verosímil la información de otra fuente que sitúa la cena de Jesús antes de la fiesta de Pascua, pues nos dice que Jesús es ejecutado el 14 de nisán, la víspera de Pascua. Así pues, no parece posible establecer con seguridad el carácter pascual de la última cena. Probablemente, Jesús peregrinó hasta Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, pero no pudo llevar a cabo su deseo, pues fue detenido y ajusticiado antes de que llegara esa noche. Sin embargo sí le dio tiempo para celebrar una cena de despedida.

En cualquier caso, no es una comida ordinaria, sino una cena solemne, la última de tantas otras que habían celebrado por las aldeas de Galilea. Bebieron vino, como se hacía en las grandes ocasiones; cenaron recostados para tener una sobremesa tranquila, no sentados, como lo hacían cada día.

Probablemente no es una cena de Pascua, pero en el ambiente se respira ya la excitación de las fiestas pascuales. Los peregrinos hacen sus últimos preparativos: adquieren pan ázimo y compran su cordero pascual. Todos buscan un lugar en los albergues o en los patios y terrazas de las casas. También el grupo de Jesús busca un lugar tranquilo. Esa noche Jesús no se retira a Betania como los días anteriores. Se queda en Jerusalén. Su despedida ha de celebrarse en la ciudad santa. Los relatos dicen que celebró la cena con los Doce, pero no hemos de excluir la presencia de otros discípulos y discípulas que han venido con él en peregrinación. Sería muy extraño que, en contra de su costumbre de compartir su mesa con toda clase de gentes, incluso pecadores, Jesús adoptara de pronto una actitud tan selectiva y restringida.

¿Podemos saber qué se vivió realmente en esa cena?

Jesús vivía las comidas y cenas que hacía en Galilea como símbolo y anticipación del banquete final en el reino de Dios. Todos conocen esas comidas animadas por la fe de Jesús en el reino definitivo del Padre.

Es uno de sus rasgos característicos mientras recorre las aldeas. También esta noche, aquella cena le hace pensar en el banquete final del reino. Dos sentimientos embargan a Jesús. Primero, la certeza de su muerte inminente; no lo puede evitar: aquella es la última copa que va a compartir con los suyos; todos lo saben: no hay que hacerse ilusiones. Al mismo tiempo, su confianza inquebrantable en el reino de Dios, al que ha dedicado su vida entera. Habla con claridad: «Os aseguro: ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba, nuevo, en el reino de Dios». La muerte está próxima. Jerusalén no quiere

responder a su llamada. Su actividad como profeta y portador del reino de Dios va a ser violentamente truncada, pero su ejecución no va a impedir la llegada del reino de Dios que ha estado anunciando a todos. Jesús mantiene inalterable su fe en esa intervención salvadora de Dios. Está seguro de la validez de su mensaje. Su muerte no ha de destruir la esperanza de nadie. Dios no se echará atrás. Un día Jesús se sentará a la mesa para celebrar, con una copa en sus manos, el banquete eterno de Dios con sus hijos e hijas. Beberán un vino «nuevo» y compartirán juntos la fiesta final del Padre. La cena de esta noche es un símbolo.

Movido por esta convicción, Jesús se dispone a animar la cena contagiando a sus discípulos su esperanza.

Comienza la comida siguiendo la costumbre judía: se pone en pie, toma en sus manos pan y pronuncia, en nombre de todos, una bendición a Dios, a la que todos responden diciendo «amén». Luego rompe el pan y va distribuyendo un trozo a cada uno. Todos conocen aquel gesto. Probablemente se lo han visto hacer a Jesús en más de una ocasión. Saben lo que significa aquel rito del que preside la mesa: al obsequiarles con este trozo de pan, Jesús les hace llegar la bendición de Dios. ¡Cómo les impresionaba cuando se lo daba a los pecadores, recaudadores y prostitutas! Al recibir aquel pan, todos se sentían unidos entre sí y

con Dios. Pero aquella noche, Jesús añade unas palabras que le dan un contenido nuevo e insólito a su gesto. Mientras les distribuye el pan les va diciendo estas palabras: «Esto es mi cuerpo. Yo soy este pan. Vedme en estos trozos entregándome hasta el final, para haceros llegar la bendición del reino de Dios».

¿Qué sintieron aquellos hombres y mujeres cuando escucharon por vez primera estas palabras de Jesús?

Les sorprende mucho más lo que hace al acabar la cena. Todos conocen el rito que se acostumbra. Hacia el final de la comida, el que presidía la mesa, permaneciendo sentado, cogía en su mano derecha una copa de vino, la mantenía a un palmo de altura sobre la mesa y pronunciaba sobre ella una oración de acción de gracias por la comida, a la que todos respondían «amén». A continuación bebía de su copa, lo cual servía de señal a los demás para que cada uno bebiera de la suya. Sin embargo, aquella noche Jesús cambia el rito e invita a sus discípulos y discípulas a que todos beban de una única copa: ¡la suya! Todos comparten esa «copa de salvación» bendecida por Jesús. En esa copa que se va pasando y ofreciendo a todos, Jesús ve algo «nuevo» y peculiar que quiere explicar: «Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre. Mi muerte abrirá un futuro nuevo para vosotros y para todos». Jesús no piensa solo en sus discípulos más cercanos.

En este momento decisivo y crucial, el horizonte de su mirada se hace universal: la nueva Alianza, el reino definitivo de Dios será para muchos, «para todos» .

Con estos gestos proféticos de la entrega del pan y del vino, compartidos por todos, Jesús convierte aquella cena de despedida en una gran acción sacramental, la más importante de su vida, la que mejor resume su servicio al reino de Dios, la que quiere dejar grabada para siempre en sus seguidores. Quiere que sigan vinculados a él y que alimenten en él su esperanza. Que lo recuerden siempre entregado a su servicio. Seguirá siendo «el que sirve», el que ha ofrecido su vida y su muerte por ellos, el servidor de todos. Así está ahora en medio de ellos en aquella cena y así quiere que lo recuerden siempre. El pan y la copa de vino les evocará antes que nada la fiesta final del reino de Dios; la entrega de ese pan a cada uno y la participación en la misma copa les traerá a la memoria la entrega total de Jesús. «Por vosotros»: estas palabras resumen bien lo que ha sido su vida al servicio de los pobres, los enfermos, los pecadores, los despreciados, las oprimidas, todos los necesitados… Estas palabras expresan lo que va a ser ahora su muerte: se ha «desvivido» por ofrecer a todos, en nombre de Dios, acogida, curación, esperanza y perdón.

Ahora entrega su vida hasta la muerte ofreciendo a todos la salvación del Padre.

Así fue la despedida de Jesús, que quedó grabada para siempre en las comunidades cristianas. Sus seguidores no quedarán huérfanos; la comunión con él no quedará rota por su muerte; se mantendrá hasta que un día beban todos juntos la copa de «vino nuevo» en el reino de Dios. No sentirán el vacío de su ausencia: repitiendo aquella cena podrán alimentarse de su recuerdo y su presencia. Él estará con los suyos sosteniendo su esperanza; ellos prolongarán y reproducirán su servicio al reino de Dios hasta el reencuentro final. De manera germinal, Jesús está diseñando en su despedida las líneas maestras de su movimiento de seguidores: una comunidad alimentada por él mismo y dedicada totalmente a abrir caminos al reino de Dios, en una actitud de servicio humilde y fraterno, con la esperanza puesta en el reencuentro de la fiesta final.

¿Hace además Jesús un nuevo signo invitando a sus discípulos al servicio fraterno? El evangelio de Juan dice que, en un momento determinado de la cena, se levantó de la mesa y «se puso a lavar los pies de los discípulos». Según el relato, lo hizo para dar ejemplo a todos y hacerles saber que sus seguidores deberían vivir en actitud de servicio mutuo: «Lavándoos los pies unos a otros». La escena es probablemente una creación del evangelista, pero recoge de manera admirable el pensamiento de Jesús. El gesto es insólito.

En una sociedad donde está tan perfectamente determinado el rol de las personas y los grupos, es impensable que el comensal de una comida festiva, y menos aún el que preside la mesa, se ponga a realizar esta tarea humilde reservada a siervos y esclavos. Según el relato, Jesús deja su puesto y, como un esclavo, comienza a lavar los pies a los discípulos. Difícilmente se puede trazar una imagen más expresiva de lo que ha sido su vida, y de lo que quiere dejar grabado para siempre en sus seguidores. Lo ha repetido muchas veces: «El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos». Jesús lo expresa ahora plásticamente en esta escena: limpiando los pies a sus discípulos está actuando como siervo y esclavo de todos; dentro de unas horas morirá crucificado, un castigo reservado sobre todo a esclavos.

Meditación para el Jueves Santo

Joseph Ratzinger

La Pascua judía era y sigue siendo una fiesta familiar. No se celebraba en el templo, sino en la casa. Ya en el Éxodo, en el relato de la noche oscura en que tiene lugar el paso del ángel del Señor, aparece la casa como lugar de salvación, como refugio. Por otra parte, la noche de Egipto es imagen de las fuerzas de la muerte, de la destrucción y del caos, que surgen siempre de las profundidades del mundo y del hombre y amenazan con destruir la creación «buena» y con transformar el mundo en desierto, en lugar inhabitable. En esta situación, la casa y la familia ofrecen protección y abrigo; en otras palabras: el mundo ha de ser continuamente defendido contra el caos; la creación ha de ser siempre amparada y reconstruida.

En el calendario de los nómadas, de los cuales heredó Israel la fiesta pascual, la Pascua era el primer día del año, el día en que Israel había de ser nuevamente defendido contra la amenaza de la nada. La casa y la familia son como el valle en que la vida se halla protegida, el lugar de la seguridad y de la paz; la paz del habitar juntos, que permite vivir y guarda la creación. También en tiempos de Jesús se celebraba la Pascua en las casas, en las familias, luego de la inmolación de los corderos en el templo. Estaba prohibido abandonar la ciudad de Jerusalén en la noche de Pascua. Toda la ciudad se consideraba lugar de salvación contra la noche del caos, y sus muros eran como diques que defendieran la creación.

Todos los años, por Pascua, Israel debía acudir en peregrinación a la ciudad santa, para volver a sus orígenes, para ser creado de nuevo, para recibir otra vez su salvación, su liberación y fundamento. Hay aquí una profunda sabiduría. A lo largo de un año, un pueblo se halla siempre en peligro de disgregarse, no sólo exteriormente, sino también desde dentro, y de perder así las bases interiores que lo sustentan y rigen. Tiene necesidad de volver a sus antiguos fundamentos. La Pascua representaba este retorno anual de Israel, desde los peligros de aquel caos que amenaza a todo pueblo a aquello que antaño lo había fundado y que continuaba edificándolo en todo momento, a su ininterrumpida defensa y a la nueva creación de sus orígenes. Y puesto que Israel sabía que sobre él brillaba la estrella de la elección, era también consciente de que su buena o malaventura traería consecuencias para el mundo entero, que en su existencia o en su fracaso se jugaba el destino de la tierra y de la creación.

También Jesús celebró la Pascua conformándose al espíritu de esta prescripción: en casa, con su familia, con los apóstoles, que se habían convertido en su nueva familia. Obrando de este modo, obedecía también a un precepto entonces vigente, según el cual los judíos que acudían a Jerusalén podían establecer asociaciones de peregrinos, llamadas chaburot, que por aquella noche constituían la casa y la familia de la Pascua. Y es así como la Pascua ha venido a ser también una fiesta de los cristianos. Nosotros somos la chaburah de Jesús, su familia, la que el fundó con sus compañeros de peregrinación, con los amigos que con él recorren el camino del Evangelio a través de la tierra y de la historia.

Como compañeros suyos de peregrinación, nosotros somos su casa, y de esta suerte la Iglesia es la nueva familia y la nueva ciudad que es para nosotros lo que fue Jerusalén, casa viviente que aleja las fuerzas del mal y lugar de paz que protege a la creación y a nosotros mismos. La Iglesia es la nueva ciudad en cuanto familia de Jesús; es la Jerusalén viviente, cuya fe es barrera y muralla contra las fuerzas amenazantes del caos, que se confabulan para destruir el mundo. Sus murallas se hacen fuertes en virtud del signo de la sangre de Cristo, es decir, en virtud del amor que llega hasta el fin y que no conoce límites. Este amor es la potencia que lucha contra el caos; es la fuerza creadora que funda continuamente al mundo, los pueblos y las familias, y de este modo nos ofrece el shalom, el lugar de la paz, en el que podemos vivir el uno con el otro, el uno para el otro, el uno proyectado hacia el otro.

Pienso que, sobre todo en nuestro tiempo, existen sobradas razones para reflexionar de nuevo sobre tales analogías y referencias, y para dejar que ellas nos hablen. Porque no podemos menos de ver la fuerza del caos; no podemos menos de ver cómo surgen, precisamente en el seno de una sociedad desarrollada que parece saberlo y poderlo todo, las fuerzas primordiales del caos que se oponen a lo que esa sociedad define como progreso. Vemos cómo un pueblo que ha llegado a la cúspide del bienestar, de la capacidad técnica y del dominio científico del mundo, puede ser destruido desde dentro, y cómo la creación es amenazada por las oscuras potencias que anidan en el corazón del hombre y cuya sombra se cierne sobre el mundo.

Sabemos por experiencia que la técnica y el dinero no pueden por sí solos alejar la capacidad destructiva del caos. Únicamente pueden hacerlo las murallas auténticas que el Señor nos ha construido y la nueva familia que nos ha dado. Y yo pienso que, por este motivo, la fiesta pascual, que nosotros hemos recibido de los nómadas a través de Israel y de Cristo, tiene también una importancia política eminente en el más profundo de los sentidos. Nuestros pueblos de Europa tienen necesidad de volver a sus fundamentos espirituales si no quieren perecer, víctimas de la autodestrucción.

Esta fiesta debería volver a ser hoy una fiesta de la familia, que es el auténtico dique puesto para defensa de la nación y de la humanidad. Quiera Dios que alcancemos a comprender de nuevo esta admonición, de suerte que renovemos la celebración de la familia como casa viviente, donde la humanidad crece y se vence al caos y la nada. Pero debemos añadir que la familia, este lugar de la humanidad, este abrigo de la criatura, únicamente puede subsistir cuando ella misma se halla puesta bajo el signo del Cordero, cuando es protegida por la fuerza de la fe y congregada por el amor de Jesucristo. La familia aislada no puede sobrevivir; se disuelve sin remedio si no se inserta en la gran familia, que le da estabilidad y firmeza. Por esta razón, ésta ha de ser la noche en la que rehacemos el camino que conduce a la nueva ciudad, a la nueva familia, a la Iglesia; la noche en que de nuevo nos adherimos a ella con el más firme de los vínculos, como a la patria del corazón. En esta noche deberíamos aprender de esta familia de Jesucristo a conocer mejor a la familia humana y a la humanidad que ha de guiarnos y protegernos.

Se nos ofrece otra reflexión. Israel heredó esta fiesta del culto y de la cultura de los nómadas. Celebraban éstos la fiesta de la primavera el día en que iniciaban una nueva migración con sus rebaños. Lo primero que se hacía era trazar con sangre de cordero un círculo en torno a las tiendas. Con este gesto trataban de defenderse seguramente contra las fuerzas de la muerte, a las que deberían enfrentarse en no pocas ocasiones en el mundo desconocido del desierto. La ceremonia se llevaba a cabo con las vestimentas del peregrino en el momento de la partida, con la comida de los nómadas, el cordero, las hierbas amargas, que sustituían a la sal, y con el pan sin levadura. Israel ha heredado de sus tiempos de nomadismo estos elementos fundamentales en la celebración tradicional de la fiesta, y la Pascua le ha recordado siempre el tiempo en que era un pueblo sin hogar, un pueblo en camino y sin patria. Esta fiesta le ha traído siempre a la memoria que, aun cuando tenemos casa, seguimos siendo nómadas; como hombres que somos, nunca nos hallamos definitivamente en casa, estamos siempre con el pie en el estribo. Y pues vamos de camino y nada nos pertenece, todo cuanto poseemos es de todos y nosotros mismos somos el uno para el otro. La Iglesia primitiva tradujo la palabra Pascha como «paso», y expresó de este modo el camino de Jesucristo a través de la muerte hasta la nueva vida de la Resurrección.

CR/PEREGRINO: Por este motivo, la Pascua ha sido siempre, y sigue siendo hoy para nosotros, fiesta de la peregrinación; también a nosotros nos dice: somos únicamente huéspedes en la tierra; todos somos huéspedes de Dios. Por eso nos exhorta a sentirnos hermanos de aquellos que son huéspedes, pues nosotros mismos no somos otra cosa que huéspedes. Somos tan sólo huéspedes en la tierra; el Señor, que se hizo él mismo huésped y nómada, nos pide que nos abramos a todos aquellos que en este mundo han perdido la patria; espera de nosotros que nos pongamos a disposición de los que sufren, de los olvidados, de los encarcelados, de los perseguidos. El está presente en todos ellos. En la ley de Israel, cuando se dan normas para el tiempo en que el pueblo se establezca definitivamente en la tierra prometida, se insiste en prescribir que los peregrinos sean tratados igual que todos; y al hacerlo, se acude siempre a las palabras: «¡Recuerda que tú mismo fuiste nómada y peregrino!» Somos nómadas y peregrinos. Este es el punto de vista desde el que debemos entender la tierra, nuestra vida misma, el ser el uno para el otro.

Estamos tan sólo de paso en la tierra, y esto nos hace recordar nuestra más secreta y profunda condición de peregrinos; nos hace recordar que la tierra no es nuestra meta definitiva, que estamos en camino hacia el mundo nuevo, y que las cosas de la tierra no constituyen la realidad última y definitiva. Apenas nos atrevemos a decirlo, porque se nos echa en cara que los cristianos no se han preocupado nunca de las cosas terrenas, que no se han entregado en serio a edificar la ciudad nueva de este mundo, siempre con el pretexto de que tenían en el otro su morada. Nada de esto es verdad. Quien se zambulle en el mundo, aquel que ve en la tierra el único cielo, hace de la tierra un infierno, porque la fuerza a ser lo que no puede ser, porque quiere poseer en ella la realidad definitiva, y de esta suerte exige algo que le enfrenta consigo mismo, con la verdad y con los demás.

No; nos hacemos libres, libres de la codicia de poseer, justamente cuando tomamos conciencia de nuestro ser nómadas; es entonces cuando nos hacemos libres los unos para los otros, y es entonces también cuando se nos confía la responsabilidad de transformar la tierra, hasta que podamos un día depositarla en las manos de Dios. Por esta razón, esta noche del tránsito, que nos recuerda el último y definitivo trayecto del Señor, ha de ser para nosotros exhortación constante a recordar nuestro último viaje y a no echar en olvido que un día debemos abandonar todo cuanto poseemos, y que, al final de la vida, lo que de veras cuenta no es lo que tenemos, sino únicamente lo que somos; que, a lo último, deberemos responder sobre cómo -fundados en la fe- hemos sido personas en este mundo, personas que se han dado recíprocamente la paz, la patria, la familia y la nueva ciudad.

La Pascua se celebraba en casa. Así lo hizo también Jesús. Pero después de la comida, él se levantó y salió fuera, rebasó los límites establecidos por la ley, porque pasó al otro lado del torrente Cedrón, que señalaba los confines de Jerusalén. No tuvo miedo del caos, no quiso esquivarlo, se adentró en él hasta lo más profundo, hasta las fauces mismas de la muerte. Jesús salió, y esto significa que, pues las murallas de la Iglesia son la fe y el amor de Jesucristo, la Iglesia no es plaza fortificada, sino ciudad abierta; y, en consecuencia, creer significa salir también con Jesucristo, no temer el caos, porque Jesús es el más fuerte, porque él penetró en ese caos, y nosotros, al afrontarlo, le seguimos a «él». Creer significa salir fuera de los muros y, en medio de este mundo caótico crear espacios de fe y de amor, fundados en la fuerza de Jesucristo. El Señor salió fuera: éste es el signo de su fuerza. Bajó a la noche de Getsemaní, a la noche de la cruz, a la noche del sepulcro. Y pudo bajar porque, frente al poder de la muerte, él es el más fuerte; porque su amor lleva en sí el amor de Dios, que es más poderoso que las fuerzas de la destrucción. Su victoria, por tanto, se hace real justamente en este salir, en el camino de la Pasión, de suerte que, en el misterio de Getsemaní, se halla ya presente el misterio del gozo pascual. El es el más fuerte; no hay potencia que pueda resistírsele ni lugar que él no llene con su presencia. Nos invita a todos a emprender el camino con él, pues donde hay fe y amor, allí está él, allí la fuerza de la paz, que vence la nada y la muerte.

Al finalizar la liturgia del Jueves Santo, la Iglesia imita el camino de Jesús trasladando al Santísimo desde el tabernáculo a una capilla lateral, que representa la soledad de Getsemaní, la soledad de la mortal angustia de Jesús. En esta capilla rezan los fieles; quieren acompañar a Jesús en la hora de su soledad. Este camino del Jueves Santo no ha de quedar en mero gesto y signo litúrgico. Ha de comprometernos a vivir desde dentro su soledad, a buscarle siempre, a él, que es el olvidado, el escarnecido, y a permanecer a su lado allí donde los hombres se niegan a reconocerle. Este camino litúrgico nos exhorta a buscar la soledad de la oración. Y nos invita también a buscarle entre aquellos que están solos, de los cuales nadie se preocupa, y renovar con él, en medio de las tinieblas, la luz de la vida, que «él» mismo es. Porque es su camino el que ha hecho posible que en este mundo se levante el nuevo día, la vida de la Resurrección, que ya no conoce la noche. En la fe cristiana alcanzamos esta promesa.

Pidamos a Jesús en esta Cuaresma que haga resplandecer su luz por encima de todas las oscuridades de este mundo; que nos haga entender, también a nosotros, que él permanece siempre a nuestro lado en la hora de la soledad y el vacío, en la noche de este mundo, y que así edifica, por nuestro medio, la nueva ciudad de este mundo, el lugar de su paz, de la nueva creación.

El lavatorio de los pies

En esta meditación quisiera interpretar un aspecto de la visión del misterio pascual que hallamos en el Evangelio de Juan. Muchos exegetas actuales se hallan de acuerdo en que el Evangelio de Juan se divide en dos partes:

a) un libro de los signos: c.2-12;

b) un libro de la gloria: c.13-21.

En esta distribución, sin duda, se acentúa con fuerza el misterio de los tres días, el misterio pascual. Los signos anuncian e interpretan anticipadamente la realidad de estos días, cuyo contenido principal se indica con la palabra «gloria».

1. En esta estructura, el capítulo 13 tiene una importancia particular. La primera parte del mismo expone, a través del gesto simbólico del lavatorio de los pies, el significado de la vida y de la muerte de Jesús. En esta visión desaparece la frontera entre la vida y la muerte del Señor, las cuales se presentan como un acto único, en el que Jesús, el Hijo, lava los pies sucios del hombre. El Señor acepta y realiza el servicio del esclavo, lleva a cabo el trabajo más humilde, el más bajo quehacer del mundo, a fin de hacernos dignos de sentarnos a la mesa, de abrirnos a la comunicación entre nosotros y con Dios, para habituarnos al culto, a la familiaridad con Dios.

El lavatorio de los pies representa para Juan aquello que constituye el sentido de la vida entera de Jesús: el levantarse de la mesa, el despojarse de las vestiduras de gloria, el inclinarse hacia nosotros en el misterio del perdón, el servicio de la vida y de la muerte humanas. La vida y la muerte de Jesús no están la una al lado de la otra; únicamente en la muerte de Jesús se manifiesta la sustancia y el verdadero contenido de su vida. Vida y muerte se hacen transparentes y revelan el acto de amor que llega hasta el extremo, un amor infinito, que es el único lavatorio verdadero del hombre, el único lavatorio capaz de prepararle para la comunión con Dios, es decir, capaz de hacerle libre. El contenido del relato del lavatorio de los pies puede, por tanto, resumirse del modo siguiente: compenetrarse, incluso por el camino del sufrimiento, con el acto divino-humano del amor, que por su misma esencia es purificación, es decir, liberación del hombre. Esta visión que nos ofrece San Juan contiene, además, algunos aspectos complementarios:

a) Si las cosas son así, la única condición de la salvación es el «sí» al amor de Dios, que se hace posible en Jesús. Esta afirmación no expresa en modo alguno una idea de apokatástasis general, que caería en el error de hacer de Dios una especie de mago y que destruiría la responsabilidad y la dignidad del hombre. El hombre es capaz de rechazar el amor liberador; el Evangelio nos muestra dos tipos de un rechazo semejante. El primero es el de Judas. Judas representa al hombre que no quiere ser amado, al hombre que piensa sólo en poseer, que vive únicamente para las cosas materiales. Por esta razón, San Pablo dice que la avaricia es idolatría (Col 3,5), y Jesús nos enseña que no es posible servir a dos señores. El servicio de Dios y el de las riquezas se excluyen entre sí; el camello no pasa por el hondón de la aguja (Mc 10,25).

b) Pero hay otro tipo de rechazo de Dios; además del rechazo del materialista, se da también el del hombre religioso, representado aquí por Pedro. Existe el peligro que San Pablo llamó «judaísmo» y que es duramente criticado en las cartas paulinas; consiste este peligro en que el «devoto» no quiera aceptar la realidad, es decir, no quiera aceptar que también él tiene necesidad del perdón, que también sus pies están sucios. El peligro que corre el devoto consiste en pensar que no tiene necesidad alguna de la bondad de Dios, en no aceptar la gracia; es el riesgo a que se halla expuesto el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, el riesgo de los obreros de la primera hora (Mt 20,1-16), el peligro de aquellos que murmuran y sienten envidia porque Dios es bueno. Desde esta perspectiva, ser cristiano significa dejarse lavar los pies o, en otras palabras, creer.

2. Vemos así que, a través de la escena del lavatorio de los pies, el evangelista interpreta no sólo la cristología y la soteriología, sino también la antropología cristiana. Para ilustrar esta afirmación quisiera esbozar ahora tres puntos:

a) Además de la vida y de la muerte de Jesús, esta visión comprende también los sacramentos del bautismo y de la penitencia, que nos sumergen en las aguas del amor de Jesús: la vida y la muerte de Jesús, el bautismo y la penitencia, constituyen juntamente el lavatorio divino, que nos abre el camino de la libertad y nos permite acceder a la mesa de la vida.

b) En esta escena se interpreta también el contenido espiritual del bautismo: el «sí» constante al amor, la fe como acto central de la vida del espíritu. c) De estos dos puntos se desprende una eclesiología y una ética cristianas. Aceptar el lavatorio de los pies significa tomar parte en la acción del Señor, compartirla nosotros mismos, dejarnos identificar con este acto. Aceptar esta tarea quiere decir: continuar el lavatorio, lavar con Cristo los pies sucios del mundo. Jesús dice: «Si yo, pues, os he lavado los pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros» (13,14). Estas palabras no son una simple aplicación moral del hecho dogmático, sino que pertenecen al centro cristológico mismo. El amor se recibe únicamente amando.

Según el Evangelio de Juan, el amor fraterno se halla entrañado en el amor trinitario. Este es el «mandato nuevo, no en el sentido de un mandamiento exterior, sino como estructura íntima de la esencia cristiana. En este contexto, no carece de interés poner de relieve que San Juan no habla nunca de un amor universal entre todos los hombres, sino únicamente del amor que ha de vivirse en el interior de la comunidad de los hermanos, es decir, de los bautizados. Jn/A-H: No faltan teólogos modernos que critican esta posición de San Juan y hablan de una limitación inaceptable del cristianismo, de una pérdida de universalidad. Es cierto que existe aquí un peligro y que se hace necesario acudir a textos complementarios, como la parábola del samaritano y la del juicio final. A-H/C:Pero, entendido en el contexto de todo el Nuevo Testamento, en su indivisible unidad, Juan expresa una verdad muy importante: el amor en abstracto nunca tendrá fuerza en el mundo si no hunde sus raíces en comunidades concretas, construidas sobre el amor fraterno. La civilización del amor sólo se construye partiendo de pequeñas comunidades fraternas. Hay que empezar por lo concreto y singular para llegar a lo universal. La construcción de espacios de fraternidad no es hoy menos importante que en tiempos de San Juan o de San Benito. Con la fundación de la fraternidad de los monjes, San Benito se nos revela como el verdadero arquitecto de la Europa cristiana; él fue quien construyó los modelos de la nueva ciudad, inspirados en la fraternidad de la fe.

Volviendo al Evangelio, podemos afirmar que el relato del lavatorio de los pies tiene un contenido muy concreto: la estructura sacramental implica la estructura eclesial, la estructura de la fraternidad. Esta estructura significa que los cristianos han de estar siempre dispuestos a hacerse esclavos los unos de los otros, y que únicamente de este modo podrán realizar la revolución cristiana y construir la nueva ciudad.

3. Quisiera añadir a esta meditación dos exégesis de San Agustín a propósito del lavatorio de los pies; con estas interpretaciones, el Obispo de Hipona explica la tensión de su vida entre contemplación y servicio cotidiano.

a) En una primera consideración, san Agustín reflexiona sobre estas palabras del Señor: “Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio» (/Jn/13/10). El Santo se pregunta qué quiere decir: si uno se ha bañado, es decir, bautizado, todo él está limpio; ¿por qué y en qué sentido tiene necesidad de lavarse los pies? ¿Qué puede significar este lavatorio de los pies, siempre necesario después de haberse bañado, después del bautismo? Así responde el Santo Doctor: sin duda, el bautismo nos ha limpiado enteramente, incluso los pies. Estamos «limpios»; pero, mientras vivimos aquí abajo, nuestros pies pisan la tierra de este mundo. «Pues los mismos afectos humanos, sin los cuales no hay vida en esta nuestra condición mortal, son como los pies, con los cuales entramos en contacto con las realidades humanas; y estas realidades nos alcanzan de tal manera, que si dijéramos que estamos libres de pecado nos engañaríamos a nosotros mismos» (AUGUSTINUS, Tract. in Johan, LVI 4; C. Chr. XXXVI 468). Pero el Señor está en presencia de Dios y, en virtud de su intercesión, nos lava los pies día tras día en el momento en que nuestros labios pronuncian la oración: perdona nuestras deudas. Todos los días, cuando rezamos el Padrenuestro, el Señor se inclina hacia nosotros, toma una toalla y nos lava los pies.

b) San Agustín reflexiona inmediatamente después sobre otro texto de la Escritura, tomado del Cantar de los Cantares, en el que encuentra unos versículos -a primera vista enigmáticos, según él- sobre el tema del lavatorio de los pies. En el capítulo 5 del Cantar hallamos la siguiente escena: la esposa se encuentra en el lecho y duerme, pero su corazón vela. De pronto, un rumor la despierta; el amado llama: «¡Abreme, hermana mía!» La esposa se resiste: «Ya me he quitado la túnica. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo volver a ensuciarlos?»

Aquí comienza la reflexión del Santo Doctor. El amado que llama a la puerta de la esposa es Cristo, el Señor. La esposa es la Iglesia, son las almas que aman al Señor. Pero -dice San Agustín- ¿cómo pueden ensuciarse los pies si salen al encuentro del Señor, si van a abrirle la puerta? ¿Cómo podría ensuciarnos los pies el camino que conduce a Cristo, el camino que lava nuestros pies? Ante semejante paradoja, San Agustín descubre algo decisivo para su vida de pastor, para resolver el dilema entre su deseo de oración, de silencio, de intimidad con Dios y las exigencias del trabajo administrativo, de las reuniones, de la vida pastoral. El obispo dice: la esposa que se resiste a abrir son los contemplativos que buscan el retiro perfecto, se apartan por completo del mundo y quieren vivir exclusivamente para la belleza de la verdad y de la fe, dejando que el mundo siga su camino. Pero llega Cristo, resuenan sus pasos, despierta al alma, llama a la puerta y dice: «Tu vives entregada a la contemplación, pero me cierras la puerta. Tú buscas la felicidad para unos pocos, mientras fuera crece la iniquidad y el amor de la multitud se enfría…» Llama, pues, el Señor para sacar de su reposo a los santos ociosos y grita: «Aperi mihi, aperi mihi et praedica me!» A decir verdad, cuando abrimos las puertas, cuando acudimos al trabajo apostólico, nos ensuciamos inevitablemente los pies. Pero los ensuciamos por la causa de Cristo, porque aguarda fuera la multitud y no hay otro modo de llegar a ella que metiéndonos en la inmundicia del mundo, en medio de la cual se encuentra (Ibid.. LVII. 2-6 p. 470ss)

Así interpreta San Agustín su propia situación. Después de la conversión quiso fundar un monasterio, abandonar definitivamente el mundo y vivir con sus amigos dedicado por entero a la verdad, a la contemplación. Pero en el 391, cuando fue ordenado sacerdote en contra de sus deseos el Señor vino a desbaratar este reposo, llamó a su puerta y desde entonces no había día que no llamara; no le dejaba en paz: «¡Abreme y predica mi Nombre». Agustín llegaría a comprender que esta llamada que escuchaba a diario era realmente la voz de Jesús, que Jesús le impulsaba a ponerse en contacto con las miserias de la gente (por aquel tiempo, el Santo Obispo hacía también las funciones de Khadi, de juez civil) y que, por paradójico que esto pudiera resultar, era precisamente así como caminaba hacia Jesús, como se acercaba al Señor. «¡Abreme y predica mi Nombre!» Ante la generosa respuesta de San Agustín sobra todo comentario: «Y he aquí que me levanto y abro. ¡Oh Cristo, lava nuestros pies: perdona nuestras deudas, porque nuestro amor no se ha extinguido, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores! Cuando te escuchamos, exultan contigo en el cielo los huesos humillados. Pero cuando te predicamos, pisamos la tierra para abrirte paso; y, por ello, nos conturbamos si somos reprendidos, y si alabados, nos hinchamos de orgullo. Lava nuestros pies, que ya han sido purificados, pero que se han ensuciado al pisar los caminos de la tierra para abrirte la puerta (Ibid.. LVII, 6, p.472).

JOSEPH RATZINGER

EL CAMINO PASCUAL

BAC POPULAR MADRID-1990.Págs. 114-120