“Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.

Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación.

También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levanta y le dará cuanto necesite.

Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe; quien busca encuentra, y al que toca, se le abre.

¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cundo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan?” ( Lucas 11, 1-13)

Señor, enséñanos a orar

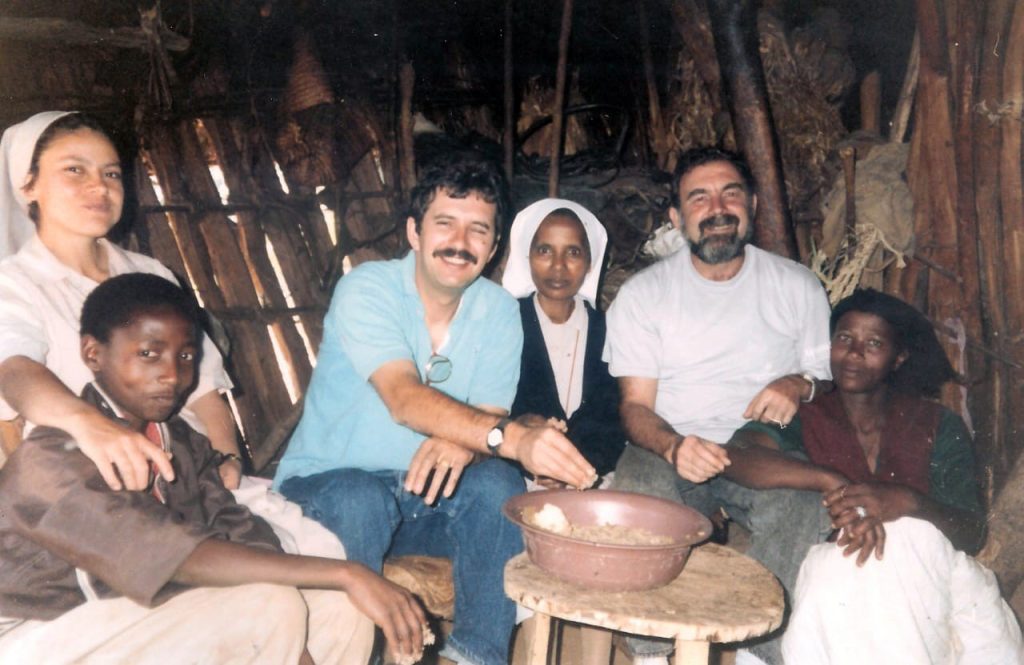

P. Enrique Sánchez G., mccj

Las lecturas de este domingo nos invitan a detenernos sobre nuestra experiencia de oración, pidiéndole a Jesús que nos enseñe a orar y al Espíritu Santo que ponga en nuestro interior aquello que nos permita entrar en comunión con el Señor.

Abraham, en su diálogo personal con el Señor (Génesis, 18, 20-32 primera lectura), pide, intercede, suplica, se entretiene con él hasta alcanzar la salvación de su pueblo. Con su experiencia nos enseña lo que debe ser la oración en nuestras vidas. Una relación de amistad que nos permita entrar en el misterio de Dios y en lo más íntimo de su persona.

De entrada este pequeño texto nos enseña que orar es mantener un diálogo con Dios sostenido por la confianza y la familiaridad que se puede tener con alguien que sabemos que nos escucha y que se pone al nivel de lo que somos y de lo que necesitamos. Se trata de un diálogo en donde no importan tanto las palabras, sino lo que se lleva y se comparte desde el corazón.

Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar y no se trata de aprender algunas fórmulas o novenas que se puedan recitar. No son rezos, sino oración a lo que quieren ser iniciados. Oraciones, seguramente ya conocían y muchas, pues era lo que menos faltaba en sus biblias.

Los discípulos que se acercan a Jesús pidiéndole que les enseñara a orar, muy probablemente estaban fascinados al ver a Jesús como se retiraba en silencio, como pasaba noches enteras hablando con su Padre, como se iba solitario cuando tenía que tomar alguna decisión importante. Su maestro no se limitaba a recitar oraciones, sino que transformaba su vida en oración.

¿Y qué es lo que enseña a sus discípulos?

En primer lugar, que la oración en una relación, una amistad profunda en donde se puede expresar la confianza y el abandono total de uno mismo.

Santa Teresa de Jesús decía que la oración es fundamentalmente un trato de amistad con Dios, un encuentro personal con Cristo que transforma la vida interior y exterior del creyente.

En las indicaciones que Jesús da a sus discípulos les recomienda con sencillez: “Cuando oren, digan Padre nuestro”.

En la oración se parte del reconocimiento de que estamos en las manos de un Padre y no es un padre cualquiera. Es el Padre bueno que está siempre atento y disponible para escuchar y para responder, incluso a aquello que no nos atrevemos a presentarle como urgente y necesario.

La oración es lo que nos permite tomar conciencia de que no estamos solos y abandonados en este mundo. Hay Alguien que vela por nosotros. Es alguien a quien estamos llamados a reconocer en su grandeza y en su santidad, en su divinidad, tan grandiosa y tan cercana a los pequeños detalles de nuestra vida.

Es un Padre que nos permite tomar conciencia de que no somos navegantes solitarios en este mundo, sino que hacemos parte de una gran familia en donde hay un espacio para toda persona que se reconozca humana.

La lección de Jesús sobre la oración, según el evangelio de Lucas, lo primero que hace es ayudar a entender que orar es un ejercicio que nos permite reconocernos hijos de Dios. Y, como hijos, nos sentimos bendecidos y protegidos de tal manera que no tendríamos que dejar espacio a lo que nos paraliza y nos llena de miedo en la vida.

En segundo lugar, Jesús se sirve de dos pequeñas parábolas para enseñar cómo tiene que ser la oración del discípulo.

La oración debe de tener como fundamentos la confianza, la insistencia y la perseverancia.

Orar con confianza significa estar convencidos de que el Señor no se hace sordo o indiferente a nuestras súplicas. Dios siempre está disponible a atento para responder a lo que llevamos a él, movidos por la confianza que brota del corazón.

Al que pide se le da siempre, por parte de Dios, aunque no siempre se recibe en el momento en que a nosotros nos parece que tendría que ser.

Pedir con insistencia, no se trata simplemente de fastidiar al Señor con nuestras urgencias, sino más bien, es pedir con la confianza de que se nos dará lo que nos conviene en el momento adecuado según la sabiduría de Dios.

Ser perseverantes en la oración es la exigencia mínima, pero que tal vez más nos cuesta. Muchas veces nos descubrimos pidiendo a Dios respuesta a nuestras urgencias y necesidades. Queremos soluciones inmediatas a lo que nos aflige, lo que nos parece urgente, porque vivimos con la convicción de que todo lo tenemos que obtener, aquí y ahora.

Y, cuántas veces, pasada la urgencia y la preocupación, nos olvidamos de mantener la relación con el Señor. Nos acordamos de él hasta que nos vuelve a llegar el agua al cuello.

La perseverancia en la oración nos ayuda a reconocer que Dios tiene sus tiempos y que su disponibilidad no cambia según los estados de humor o de ánimo.

Muchas veces podemos tener la impresión de que las cosas no cambian proporcionalmente a la intensidad de nuestra oración, pero no nos damos cuenta de que gracias a la oración somos nosotros los que cambiamos y nos hacemos más capaces de vivir y de aceptar aquello que, si Dios no estuviera presente en nuestras vidas, no lograríamos aguantar.

La oración no siempre nos ofrece resultados milagrosos al exterior de nosotros mismos, pero podemos estar seguros de que nos cambia interiormente de tal manera que somos capaces de reconocer maravillas que los sentidos son incapaces de descubrir.

El Espíritu intercede

Y, si la oración se nos hace difícil, porque no logramos tocar, pedir o buscar, no deberíamos perder el ánimo, porque en esta misma página del evangelio se nos recuerda que a fin de cuentas no somos nosotros los protagonistas de la oración.

Como ya lo dice san Pablo en su carta a los romanos: “nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, ayudándonos en nuestra debilidad”. (Romanos 8, 26)

El Espíritu Santo es quien nos mueve y hace posible nuestro encuentro con el Señor y hace que tomemos en cuenta que lo más importante no es obtener algo determinado de Dios para nosotros, sino llegar a reconocernos hijos amados, perdonados y bendecidos por un Padre que siempre está al pendiente de nosotros.

Lo que nosotros no somos capaces de expresar a través de nuestra oración, el Espíritu Santo lo dice en nosotros a través de aquellos sentimientos, movimientos interiores o mociones que nos permiten expresarnos con el lenguaje de Dios.

El lenguaje que se expresa a través del amor, del perdón, de la reconciliación, de la tolerancia y de la aceptación de los demás, con sus grandezas y sus miserias.

El Espíritu es quien nos da la capacidad de resistir, de esperar y de mantenernos a la puerta aguardando a que Dios nos abra para entrar en su mundo y para familiarizarnos con el proyecto de vida que tiene para toda la humanidad.

El Espíritu es también el que nos ayuda a entender que Dios está a la puerta y llama para que lo dejemos entrar a lo profundo de nuestras vidas, para que nos encontremos en donde la vida se convierte en abrazo que fortalece y alegra el corazón.

La oración, en una palabra, es lo que nos hace sensibles a todo aquello que es de Dios y que vale la pena pedir con humildad, sabiendo que por ahí llegará lo que realmente dejará satisfecho a nuestro corazón.

Qué el Señor nos enseñe a orar imitando su estilo de vida y su manera de actuar.

Para continuar con la reflexión y un momento de oración

¿Siento la necesidad de orar todos los días, buscando encontrarme con el Señor?

¿Mis oraciones se reducen a repetir frases que me voy aprendiendo o son encuentros en donde no hace mucha falta las palabras?

¿Vivo mi oración como un momento agradable de encuentro con mi Padre Dios?

¿Me dejo ganar por la inconstancia, la flojera o el cansancio cuando se trata de orar?

¿Siento que la oración me ayuda a acercarme más a la experiencia de vida de Jesús y me dejo moldear por su estilo de vida?

Reaprender la confianza

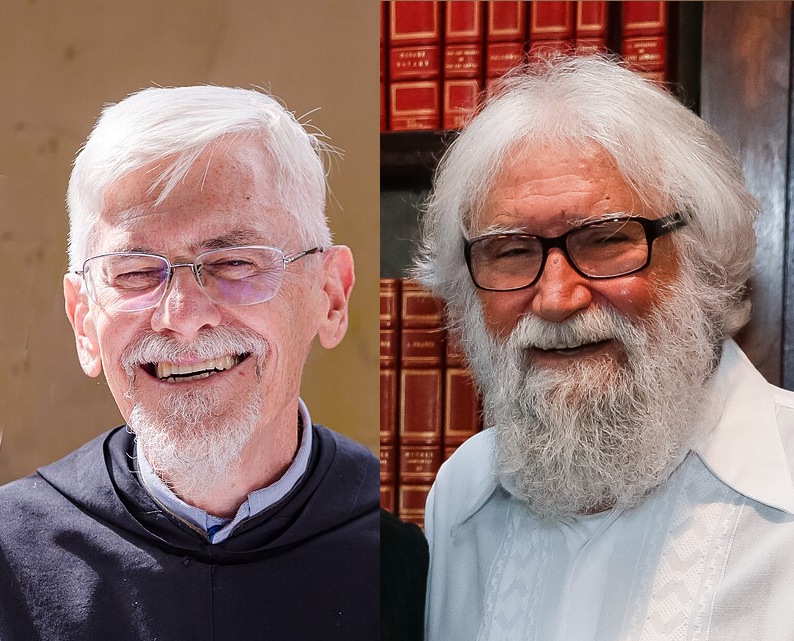

José A. Pagola

Quien pide, recibe.

Lucas y Mateo han recogido en sus respectivos evangelios unas palabras de Jesús que, sin duda, quedaron muy grabadas en sus seguidores más cercanos. Es fácil que las haya pronunciado mientras se movía con sus discípulos por las aldeas de Galilea, pidiendo algo de comer, buscando acogida o llamando a la puerta de los vecinos.

Probablemente, no siempre reciben la respuesta deseada, pero Jesús no se desalienta. Su confianza en el Padre es absoluta. Sus seguidores han de aprender a confiar como él: «Os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Jesús sabe lo que está diciendo pues su experiencia es esta: «quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre».

Si algo hemos de reaprender de Jesús en estos tiempos de crisis y desconcierto en su Iglesia es la confianza. No como una actitud ingenua de quienes se tranquilizan esperando tiempos mejores. Menos aún como una postura pasiva e irresponsable, sino como el comportamiento más evangélico y profético de seguir hoy a Jesús, el Cristo. De hecho, aunque sus tres invitaciones apuntan hacia la misma actitud básica de confianza en Dios, su lenguaje sugiere diversos matices.

«Pedir» es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir con su propio esfuerzo. Así imaginaba Jesús a sus seguidores: como hombres y mujeres pobres, conscientes de su fragilidad e indigencia, sin rastro alguno de orgullo o autosuficiencia. No es una desgracia vivir en una Iglesia pobre, débil y privada de poder. Lo deplorable es pretender seguir hoy a Jesús pidiendo al mundo una protección que solo nos puede venir del Padre.

«Buscar» no es solo pedir. Es, además, moverse, dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta porque está encubierto o escondido. Así ve Jesús a sus seguidores: como «buscadores del reino de Dios y su justicia». Es normal vivir hoy en una Iglesia desconcertada ante un futuro incierto. Lo extraño es no movilizarnos para buscar juntos caminos nuevos para sembrar el Evangelio en la cultura moderna.

«Llamar» es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede escuchar y atender. Así gritaba Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Es explicable que se oscurezca hoy la fe de no pocos cristianos que aprendieron a decirla, celebrarla y vivirla en una cultura premoderna. Lo lamentable es que no nos esforcemos más por aprender a seguir hoy a Jesús gritando a Dios desde las contradicciones, conflictos e interrogantes del mundo actual.

http://www.musicaliturgica.com

Insistir para comprender

Enrique Martínez Lozano

La petición brota de la carencia. Mientras persista la identificación con el yo separado, absolutizaremos nuestra vulnerabilidad y, con ella, nuestro sentimiento de indigencia. Llevado al campo religioso, no es de extrañar que, en la oración, haya ocupado siempre un lugar predominante la petición.

Es indudable que la persona en la que nos experimentamos se caracteriza por la debilidad, la fragilidad y la vulnerabilidad. Negar tal hecho nos instala en la mentira y hace que tratemos de acorazarnos, sin mucho éxito, en los más variados mecanismos de defensa, para aparentar una fortaleza y seguridad que nos eluden.

Si somos honestos, habremos de reconocer que mientras nos identificamos con el yo separado, la percepción de nosotros mismos aparece siempre coloreada por la carencia –el yo es un manojo de miedos y necesidades–, de la cual brota la petición e incluso la búsqueda, más o menos compulsiva, de “algo” (“Alguien”) que nos colme.

Todo se modifica cuando comprendemos que somos Plenitud, no porque el ego se infle y se atribuya una cualidad ilimitada. No, el sujeto de la Plenitud no es el yo separado –de hecho, mientras nos identifiquemos con él, no podremos percibir nuestra realidad profunda–, sino Eso que es consciente, el Fondo común que compartimos con todo lo que es.

“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre”. Ya se nos ha dado todo y todas las puertas se hallan abiertas ante nosotros. Se trata solo de caer en la cuenta, saliendo del estado hipnótico que nos mantiene encerrados en la creencia que nos identifica con el yo separado.

Y ahí es justamente donde necesitamos “insistir”. Pero no para conseguir los favores de un Dios aparentemente poco generoso, sino para romper la inercia que arrastramos y que erróneamente nos reduce al yo separado.

Una tal inercia solo puede superarse gracias a un trabajo constante de reeducación. Porque, aunque hayamos comprendido –o simplemente atisbado– que nuestra identidad es Eso que es consciente –una realidad ilimitada y transcendente, que se halla siempre a salvo–, nos veremos llevados, una y otra vez, de modo insistente, a percibirnos y comportarnos como si fuéramos el yo separado.

El único modo de superar la inercia pasa por detenernos, tomar distancia de la mente y re-situarnos, una y mil veces, en la comprensión de lo que realmente somos. En esta tarea, cualquier malestar repetitivo así como todo sufrimiento mental constituyen un aliado valioso, al hacernos ver que nos atrapan cuando –y porque– hemos desconectado de nuestra verdadera identidad y nos mantenemos apegados a la antigua creencia que nos reducía al yo vulnerable.

La persona en la que nos experimentamos seguirá siendo extremadamente vulnerable y su horizonte será la muerte pero, gracias a la comprensión, podremos acogerla con serenidad. Porque habremos comprendido que, tras la forma transitoria de la persona, somos Plenitud de presencia. Hemos encontrado el tesoro y la puerta se halla siempre abierta.

¿Me reconozco como Plenitud? ¿Cómo vivo la sensación de carencia?

http://www.feadulta.com

El Padrenuestro según San Cipriano

P. Antonio Villarino, mccj

Un comentario a Lc 11, 1-13

La oración del Padrenuestro es la síntesis de las enseñanzas de Jesús.Hace tres años, cuando leíamos esta lectura, compartí con ustedes el comentario que hace Simone Weill. Este año les comparto algunas reflexiones de San Cipriano.

Hablar con el Padre

“El hombre nuevo, nacido de nuevo y restituido a Dios por su gracia, dice en primer lugar Padre, porque ya ha empezado a ser hijo. La Palabra vino a los suyos –dice el Evangelio- y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Por esto, el que ha creído en su nombre y ha llegado a ser hijo de Dios debe comenzar por hacer profesión, lleno de gratitud, de su condición de hijo de Dios, llamando padre suyo al Dios que está en el cielo”. ..

Pero este nombre no debe pronunciarse en vano. Puesto que “llamamos Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos, a fin de que él se complazca en nosotros, como nosotros nos complacemos en tenerlo como Padre. Sea nuestra conducta cual conviene a nuestra condición de templos de Dios, para que se vea de verdad que Dios habita en nosotros. Que nuestras acciones no desdigan del Espíritu”. (Breviario, Semana XI ordinaria)

Venga tu Reino

“Pedimos que se haga presente en nosotros el reino de Dios, del mismo modo que suplicamos que su nombre sea santificado en nosotros. Porque no hay un solo momento en que Dios deje de reinar, ni puede empezar lo que siempre ha sido y nunca ha dejado de ser”.

“Pedimos a Dios que venga a nosotros nuestro reino que tenemos prometido, el que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión, para que nosotros, que antes servimos al mundo, tengamos después parte en el reino de Cristo, como él nos ha prometido, con aquellas palabras: Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo” (id.)

Hágase tu voluntad...

“No en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere”.

“Nadie puede confiar en sus propias fuerzas, sino que la seguridad nos viene de la benignidad y misericordia divina”. El mismo Jesús se mostró débil (Padre mío, si es posible, que pase este cáliz), pero dio ejemplo de anteponer la voluntad de Dios a la propia (No se haga mi voluntad sino la tuya).(id)

Perdona nuestras ofensas

Cada día pecamos, como nos recuerda San Juan: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, fiel y bondadoso es el Señor para perdonarnos.

“Dos cosas nos enseña esta carta: que hemos de pedir perdón de nuestros pecados, y que esta oración nos alcanza el perdón”.

“El Señor añade una condición necesaria e ineludible que es a la vez un mandato y una promesa, esto es, que pidamos perdón de nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para que sepamos que es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados si nosotros no actuamos de modo semejante con los que nos han hecho alguna ofensa”. (id)

La oración, una lucha con Dios

Fernando Armellini

Ningún evangelista insiste tanto sobre el tema de la oración como Lucas que, hasta siete veces, nos recuerda que Jesús oraba. Está en oración en el momento del Bautismo (cf. Lc 3,21); “se retiraba a lugares solitarios para orar” (Lc 5,16); ha orado antes de la elección de sus discípulos (cf. Lc 6,12) y antes también de pedirle que se pronunciaran sobre su identidad; estaba en oración en el momento de la Transfiguración (cf. Lc 28-29) y cuando enseñó el Padrenuestro (cf. Lc 11,1). Oró, sobre todo, en el momento más dramático de su vida, en Getsemaní (cf. Lc 22,41-46).

Además de estas anotaciones, Lucas nos presenta cinco oraciones de Jesús. De estas quiero recordar las dos, conmovedoras, pronunciadas en la cruz: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,24) y –son sus últimas palabras antes de morir– “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46).

Esto basta para demostrar que toda la vida de Jesús ha estado marcada por la oración. La lucidez de sus decisiones, su equilibrio psicológico, la dulzura unida a la firmeza, se explican por su perfecta relación con el Padre, relación establecida mediante la oración. Jesús no ha orado para pedir favores, para recibir un trato de favor frente a las dificultades de la vida; no ha pedido a Dios modificar sus proyectos sino hacerle saber cuál era su voluntad para poder hacerla suya y llevarla a cabo.

El pasaje de hoy es una catequesis acerca de la oración. Comienza presentando el contexto en el que Jesús ha enseñado el Padre nuestro (v. 1). Después, presenta la oración del Señor (vv. 2-4) seguida de una parábola (vv. 5-8) y finalmente siguen las palabras con las que Jesús asegura la eficacia de la oración (vv. 9-13). Examinemos cada una de partes. Antiguamente los movimientos religiosos se caracterizaban no solo por las verdades en que creían y normas éticas que observaban, sino también por una oración que era como la síntesis de su fe y de su propuesta de vida. También el Bautista había enseñado una oración a sus discípulos.

Un día los apóstoles se acercan a Jesús y le piden componer una para ellos (v. 1). Respondiendo a esta petición les enseña el Padre nuestro. ¡La mejor oración de todas –exclaman muchos cristianos– la más bella! Mejor que el Ave María, que la Salve, que el Requiem aeternam, porque ha sido pronunciada por el mismo Jesús. Esta afirmación parte del presupuesto de que el “Padre nuestro” es una fórmula de oración entre otras, aunque sea la más sublime. No es así.

El Padre nuestro no hay que colocarlo junto a otras oraciones sino junto al Símbolo Apostólico porque, como el Símbolo, es un compendio de fe y de vida cristiana. En la Iglesia primitiva los catecúmenos lo aprendían directamente de labios del obispo. Era la sorpresa, el regalo que él hacía a quienes habían pedido y finalmente aceptados para convertirse en cristianos. Lo entregaba a los catecúmenos ocho días antes de su Bautismo y, éstos, durante la celebración de la noche de Pascua, lo restituían, es decir, lo recitaban por primera vez junto a la comunidad. Por eso, sería bello recitar frecuentemente el Padre nuestro junto a la fuente bautismal.

“Padre” (v. 2).

Dime cómo oras y te diré en qué Dios crees. El ateo no reza porque no tiene un interlocutor y considera alienante buscar en otro las soluciones que cada uno puede encontrar por sí mismo. Los creyentes oran, pero de maneras diferentes, de acuerdo con la diferente imagen de Dios que tengan sus respectivas creencias religiosas. Para algunos Dios es una fuerza ciega, impersonal, a veces benéfica, otras maléfica, imprevisible, incluso caprichosa. Para otros, es un interlocutor anónimo, o un “ente supremo”, o un juez severo, o el dueño absoluto de todas las cosas a quien solo es posible aproximarse acompañado de un ángel o de algún santo que haga de mediador.

Para los cristianos Dios es el Padre, un Padre que nos ha amado desde siempre, desde que “en lo oculto era formado, entretejido en lo profundo de la tierra…y ya tus ojos veían mi ser informe” (Sal 139,15). Cuando los cristianos recurren a Dios-Padre lo hacen directamente y con confianza; no sienten ninguna necesidad de mediaciones o recomendaciones; entran en su casa porque la puerta está siempre abierta y si, como el hijo pródigo, se alejan a veces de Él, saben que pueden regresar y ser siempre bienvenidos (v. 2).

“Santificado sea tu nombre” (v. 2).

Este es el primer augurio que aflora en los labios del cristiano cuando se dirige al Padre. Revela el incontenible deseo de ver realizado el sueño de Dios. La forma pasiva de la expresión equivale, en el lenguaje bíblico, a: santifica, oh Dios, tu nombre. No nosotros sino Él debe manifestar la santidad de su nombre. ¿Cómo?

A lo largo de los siglos, dice la Biblia, Israel ha profanado el nombre de Dios no porque blasfemaba sino porque, por su infidelidad, le impedía manifestar su Amor y realizar su Salvación (cf. Ez 36,20). El nombre de Dios no es ‘santificado’ o glorificado cuando muchos lo aplauden, o cuando aumenta el número de participantes en las liturgias solemnes y ceremonias en los templos, sino cuando su Salvación llega y transforma a cada persona. Un pobre que obtiene justicia, un corazón liberado del odio, un pecador que vuelve a ser feliz, una familia que recobra la concordia y la paz “santifican el nombre de Dios”, porque son la prueba de que su palabra hace milagros.

En el Padre nuestro, el cristiano espera ardientemente que Dios lleve a pronto cumplimiento la promesa hecha por boca de Ezequiel: “Mostraré la santidad de mi nombre ilustre profanado por las gentes y que ustedes profanaron en medio de ellos… Los recogeré por las naciones y los llevaré a su tierra. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo; arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Habitarán en las tierras que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios” (Ez 36,23-38).

Cuando pide “santificado sea tu nombre”, el discípulo declara al Padre la propia disponibilidad a dejarse involucrar, a colaborar con Él para que esta promesa de bienestar se realice. No conoce ni el día ni la hora (cf. Mc 13,32), pero esté seguro de que oración será oída”.

“Venga tu reino” (v. 2).

La experiencia de la monarquía en Israel ha sido decepcionante, como lo prueban las denuncias dramáticas de los profetas: “Tus jefes son bandidos, socios de ladrones; todos amigos de soborno, en busca de regalos. No defienden al huérfano ni se encargan de la causa de la viuda” (Is 1,23). El pueblo siente la necesidad de un reino nuevo en el que los destinos de la nación no estén regidos por la avidez, por el frenesí de poder, por intereses egoístas, sino por los pensamientos y deseos de Dios.

Comienza, así, la espera del día en que el Señor tomará personalmente en sus manos el destino de su pueblo y se convertirá en rey. El salmista canta las maravillas de este reino cuando desea que en aquel día: “cunda la prosperidad, y haya prosperidad hasta que falte la luna… Haya en el campo trigo abundante, que ondee en la cima de los montes… y retoñe como hierba del campo” (Sal 72, 7.16). También los profetas sueñan con este reino: “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que dice a Sion: «Ya reina tu Dios»!” (Is 52,7).

La espera, en tiempos de Jesús, era febril. En la tercera de las dieciocho bendiciones, los israelitas piadosos piden al Señor: “Desde tu lugar, Oh Dios, resplandece y reina sobre nosotros, porque esperamos que tú reines en Sion”. Las esperanzas suscitadas por las profecías, sin embargo, generan también ilusiones, falsas expectativas, malentendidos que dan lugar a revueltas insensatas que terminan en baños de sangre.

No es de “este mundo” el reino que constituye el núcleo de la predicación de Jesús. En el Nuevo Testamento se habla del “reino de Dios” nada menos que 122 veces, 90 de ellas por boca de Jesús. Él afirma: “Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios” (Lc 11,20) y proclama: “El reino de Dios…está entre ustedes” (Lc 17, 21).

Aunque el tiempo de la espera ha terminado, no obstante el cristiano continúa impetrando su venida, porque el reino de Dios está en sus comienzos, debe desarrollarse y crecer en cada persona como semilla del bien, de amor, de reconciliación, de paz. La oración le hace evitar trágicos equívocos; lo ayuda a discernir entre los reinos de este mundo (que están siempre alagándolo y seduciéndolo) y el reino de Dios.

“El pan nuestro de cada día, danos hoy” (v. 3).

Entre los pueblos orientales, donde cada grupo familiar tenía su propio horno, el pan era más que un simple alimento a consumir. Evocaba sentimientos, emociones, relaciones de amistad que nosotros, hoy, ignoramos. Era una llamada a la generosidad y al compartir con los más pobres: no se podía comer el pan en soledad (cf. Job 13,17). La hogaza debía ser siempre compartida con el hambriento (cf. Is 58, 7).

El pan era sagrado, no podía ser tirado a la basura, no se cortaba con el cuchillo; se partía delicadamente. Solo manos humanas eran dignas de tocarlo porque tenía algo de sagrado: el trabajo del hombre y de la mujer, la bendición divina de una tierra fértil y la lluvia y el rocío que el Señor les había enviado a tiempo. Es la fatiga del agricultor la que nos da el pan. Entonces, ¿qué pedimos a Dios? ¿Qué trabaje en nuestro lugar? ¿Tiene sentido pedirle algo que nos lo podemos procurar por nosotros mismos? ¿No corremos el peligro de caer en la alienación y en el oscurantismo?

Examinemos cada detalle de la petición: pedimos ‘nuestro’ pan. Del maná nunca se dice que es nuestro: llovía del cielo, era únicamente don de Dios (cf. Ne 9,20). El pan, por el contario, es al mismo tiempo y completamente don de Dios y fruto del sudor, de la fatiga y del sacrificio del hombre y de la mujer. Por eso ellos pueden justamente llamarlo nuestro. El pan bendecido por Dios es aquel producido ‘conjuntamente’ por los hermanos, el obtenido de la tierra que Dios ha destinado a todos y no solo a algunos, el que lleva las lágrimas del pobre explotado.

Rezar el Padre nuestro significa mantener siempre la viva la conciencia de que no puede ser recitado de manera auténtica y sincera por quien solamente piensa en el propio pan, por quien se olvida del pobre, por quien no se compromete en hacer realidad la justicia social.

No puede pedir a Dios ‘nuestro’ pan quien no trabaja, quien vive a costa de los demás. Pedir nuestro pande cada día significa no acaparar alimento para el día siguiente mientras a los hermanos les falta el pan necesario para hoy. Equivale a decir: “Ayúdame, Padre, a contentarme con lo necesario, líbrame de la esclavitud de los bienes y dame la fuerza de compartirlos con los pobres”.

“Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos” (v. 4).

Podemos recitar cualquier oración (el Ave María, el Angelus Domini, el Requiem aeternam) con odio en el corazón, pero no el Padre nuestro. El cristiano no puede esperar ser escuchado por Dios si no cultiva sentimientos de amor hacia el hermano. No basta olvidar el mal recibido, se exige más. El cristiano no puede abrirse al Amor del Padre si rechaza reconciliarse con el hermano.

“Y no nos dejes caer en la tentación” (v. 4).

La tentación de la que pedimos ser librados no se refiere a las pequeñas debilidades, flaquezas y fragilidades de cada día (que por supuesto no están excluidas) sino al abandono de la “lógica del Evangelio” para rendir vasallaje a la “lógica de este mundo”. Las tribulaciones o las persecuciones pueden hacernos tropezar y entrar en crisis; las preocupaciones de la vida y la seducción de los bienes de este mundo pueden sofocar la semilla de la Palabra de Dios. El cristiano no implora estar exento de estas tentaciones, sino que pide no ceder, no dejarse ni siquiera rozar por la idea de abandonar al Maestro.

Después de haber presentado el modelo de oración cristiana, Jesús narra la parábola de un hombre que, con mucha insistencia, va a pedirle a un amigo que le de tres panes (vv. 5-8). Este relato quiere enseñar que la oración obtiene resultados solamente si es prolongada. No porque Dios quiera hacerse rogar por largo tiempo antes de conceder algún don sino porque la persona humana emplea mucho tiempo para asimilar los pensamientos y sentimientos del Señor.

Con frecuencia, nuestras oraciones no son sino un intento tras otro de convencer a Dios para que cambie sus planes, para que los acomode a los nuestros, para que corrija sus ‘descuidos’ e ‘injusticias’ con respecto a nosotros.

Si hablamos largamente con Él, terminaremos por comprender su Amor y por aceptar sus designios. La oración no cambia a Dios sino que abre nuestra mente, modifica nuestro corazón. Esta transformación interior no puede realizarse, a excepción de milagros improbables, en pocos instantes. Es muy difícil renunciar a nuestra manera de leer los acontecimientos. Nos cuesta aceptar la luz de Dios. Somos ciegos, no somos capaces (o no queremos) ver. Los caminos de Dios no son siempre fáciles y placenteros; requieren la conversión, esfuerzos, renuncias, sacrificios. Para lograr la adhesión interior a la voluntad del Señor, para llegar a ver con sus ojos los acontecimientos de nuestra vida, es necesario orar…por mucho tiempo.

Hemos llegado a la última parte del evangelio de hoy (vv. 9-13). La oración cristiana es siempre escuchada, dice Jesús, y sin embargo nuestra experiencia no parece confirmar esta afirmación.

El tema de la insistencia en la oración es retomado mediante tres imágenes: pedir, buscar y llamar a la puerta. La oración produce siempre resultados prodigiosos e inesperados. Pero no cultivemos vanas esperanzas. Fuera de nosotros mismos, todo seguirá su curso como antes (la enfermedad continuará, el daño sufrido no desaparecerá, las heridas y traiciones producirán dolor…), pero dentro de nosotros mismos todo será distinto. Si la mente y el corazón no son ya los mismos, si los ojos con que contemplamos nuestra situación, el mundo, a los hermanos son distintos, más puros, más “divinos”, la oración ha obtenido resultado, ha sido escuchada.

Recuperada la serenidad y la paz interior, también las heridas psicológicas y morales se irán restañando rápidamente y también las enfermedades orgánicas, ¿por qué no?, podrán curarse más fácilmente.

http://www.bibleclaret.org