Por: P. Isaías Sangwera Nyakundi, mccj

Desde: Gublak, Etiopía

comboni.org

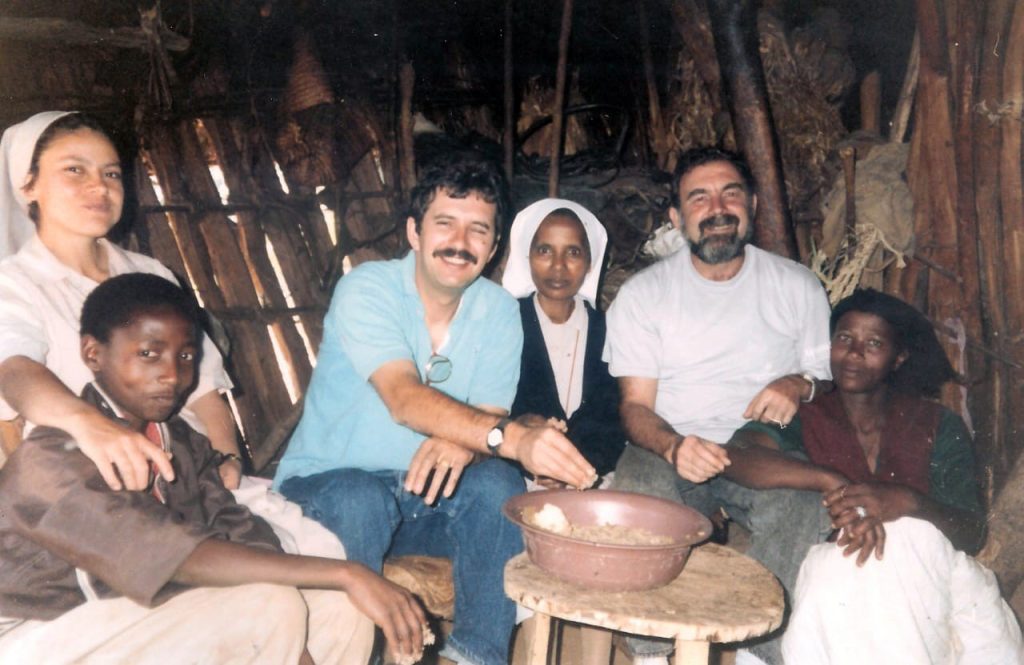

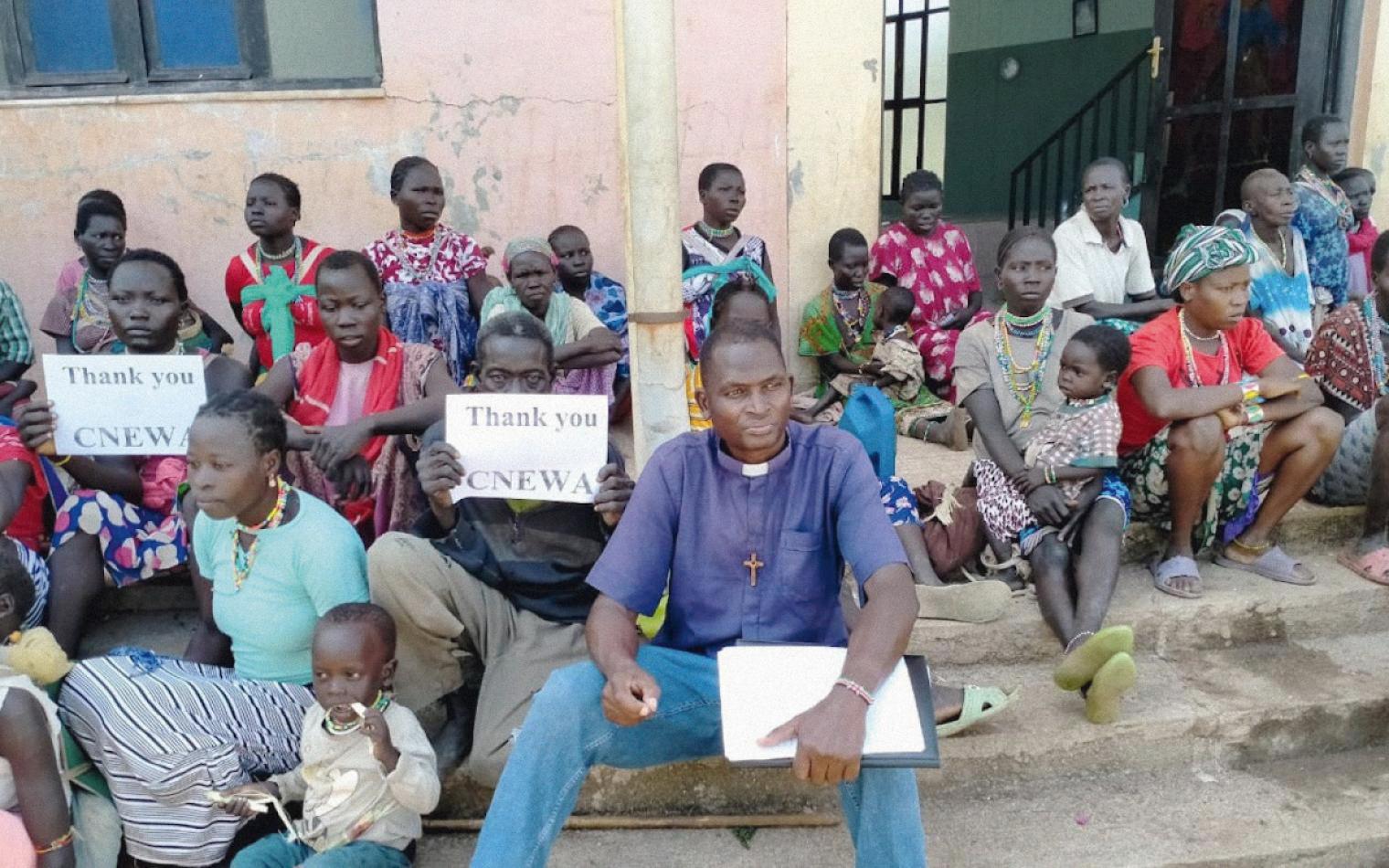

Etiopía es un país de gran diversidad cultural, lingüística y religiosa. Con el tiempo, el fortalecimiento del sentimiento de identidad, alimentado también por la definición constitucional de «república federal», ha contribuido a la escalada de tensiones entre los distintos grupos, tanto en las relaciones internas como en las relaciones entre los estados regionales y el gobierno central. [En la foto, el padre Isaias Sangwera, comboniano con los gumuz, da las gracias a la ONG Cnewa].

El estado regional de Benishangul-Gumuz está situado al oeste del país, en la zona de Metekel, y limita al norte y noreste con la región de Amhara, al sur y sureste con las regiones de Oromia y Gambela, y al oeste con Sudán. La capital regional, Assosa, está situada a unos 680 kilómetros al oeste de Addis Abeba. La mayoría de sus habitantes son de etnia gumuz, un pueblo de origen nilótico, no muy numeroso (unos 200.000) pero que abarca un vasto territorio y habita actualmente tanto en Etiopía como en Sudán. En Etiopía, los gumuz permanecieron al margen de la sociedad etíope durante muchos siglos. En las últimas décadas han adquirido derechos propios y control sobre sus tierras y responsabilidad política gracias al ascenso de su propia élite en la gestión del poder. Agroclimáticamente, la mayor parte de la región se sitúa entre los 580 y los 2730 metros sobre el nivel del mar. Está dotada de enormes recursos naturales, como bosques, tierras de cultivo y agua.

La Iglesia católica

La primera misión católica de la región fue abierta en 2000 por las hermanas misioneras combonianas en Mandura. Los combonianos les siguieron y abrieron dos comunidades apostólicas en Gilgel Beles en 2003 y en Gublak en 2011. Benishangul-Gumuz es una zona de primera evangelización y de compromiso con la promoción humana y el desarrollo, llevado a cabo principalmente en los sectores de la educación y la sanidad. Desde hace unos cuatro años, por desgracia, la zona -como varias otras regiones de Etiopía- es escenario de combates que han puesto a dura prueba la vida de la población.

La misión católica de Gublak fue la más afectada y sufrió las peores consecuencias del conflicto. Cuando estallaron los combates, la población se vio obligada a huir para ponerse a salvo. Los misioneros habíamos optado por quedarnos solos en la zona, pero al empeorar la situación, también nos vimos obligados a abandonarla. La población en general, pero también nuestras comunidades cristianas, experimentaron inseguridad, inestabilidad, saqueos, asesinatos, y varios jóvenes católicos se unieron a las milicias rebeldes.

A nuestro regreso en 2022, junto con miles de personas que también habían vuelto, habíamos celebrado con los fieles la gran solemnidad del Mesqel (la Cruz) con una misa solemne en la víspera, encendiendo el tradicional gran fuego de la bendición (demerà), una hoguera litúrgica, con bailes, cantos y gritos de alegría. En los enfrentamientos interétnicos que se han producido en los últimos años en torno a las misiones de Gilgel Beles y Gublak, hemos sido una fuente de aliento para todos los gumuz. A veces vistos con recelo por el gobierno, a veces hemos sido convocados por las agencias de inteligencia de seguridad.

Algunos misioneros de Gublak fueron incluso detenidos durante un tiempo y nuestros vehículos fueron confiscados temporalmente bajo la sospecha de que se utilizaban para el contrabando de bienes robados o, peor aún, para comunicarse secretamente con los rebeldes.

Años de conflicto

En los últimos años, por tanto, nuestras actividades y la fe de las comunidades cristianas se han visto puestas a prueba. Como misioneros y misioneras en esta zona, hemos optado por permanecer junto a la población a pesar de los peligros. Hemos sufrido las consecuencias de nuestras opciones misioneras. Desde nuestro regreso, hemos centrado nuestro trabajo en animar a los miembros de los diversos grupos étnicos a vivir en unidad y coexistencia pacífica. Más aún en este año jubilar centrado en la esperanza. Hemos reanudado la organización de iniciativas de formación cristiano-humanas a todos los niveles, animando a los líderes eclesiales y a los fieles a profundizar en su fe, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la identidad de la Iglesia católica, su estructura y su tradición. Ser profético hoy en Etiopía exige un serio compromiso en los campos de la justicia, la paz y la promoción de los derechos humanos.

El compromiso de larga duración de la Iglesia con el desarrollo humano integral va de la mano con la formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia para promover colaboradores laicos capaces de ayudar a crear una cultura de la vida, la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y el respeto por la creación. Después de más de 20 años de presencia, somos conscientes de que el evangelio que hemos tratado de comunicar no ha calado hondo en el tejido cultural de los gumuz, y en este tiempo ha prevalecido el poco respeto por la vida humana y un fuerte sentido de venganza. Así nos lo confirmaron jóvenes católicos que regresaron a sus hogares tras haber formado parte de grupos combatientes.

Cientos de inocentes han perdido la vida, como la madre de un catequista asesinada con veneno por los rebeldes porque se sospechaba que practicaba el mal de ojo, o la ejecución sumaria de varias jóvenes enfermeras secuestradas y ejecutadas a sangre fría sólo por ser de etnia no gumuz por los rebeldes, entre ellas algunos jóvenes católicos que confesaron. Tales episodios dejan una profunda herida en quienes sufrieron sus consecuencias.

Volver a la normalidad

En cambio, desde el cese de los grandes enfrentamientos, el gobierno regional ha hecho un llamamiento a las familias gumuz para que abandonen sus escondites y se instalen en lugares especialmente preparados. Muchas familias aceptaron la invitación a pesar de los inconvenientes causados por la ausencia de servicios básicos en los lugares establecidos, al tiempo que se convencía a muchos miembros de los grupos armados para que se sentaran a la mesa de negociaciones. De hecho, en la zona donde operamos y en los distritos de Pawi, Dangur y Mandura, a pesar de un acuerdo de principio, las autoridades se han desentendido hasta ahora de investigar la responsabilidad de los crímenes ocurridos. Así pues, la confianza de la población en las autoridades regionales, en el puesto de mando de Meketel y en las instituciones gubernamentales de Addis Abeba ha ido disminuyendo. Como consecuencia, algunos grupos rebeldes marginales están reforzando su presencia en algunos pueblos del distrito de Mandura y lanzando ataques esporádicos contra las milicias gubernamentales. A mediados de enero, el ejército respondió lanzando una operación especial que acabó con la vida del líder rebelde. Unos días más tarde, en represalia, un vehículo público que circulaba entre las localidades de Gilgel Beles y Chagni fue atacado causando decenas de víctimas. Una señal concreta de que aún no se ha logrado una verdadera pacificación. Con este telón de fondo, estamos convencidos de que los esfuerzos y recursos de la Iglesia deben desplegarse en la preparación de los trabajadores laicos mediante una educación seria y una formación continua en una Iglesia local que se transforme en una auténtica «escuela de educación para la paz».

Proponemos, por tanto, que los programas de educación, formación e iniciación sacramental encuentren, siempre que sea posible, una conexión con el gran tema de la paz, haciendo hincapié en los modos concretos para que todos los fieles, desde los niños hasta los jóvenes y los adultos, encarnen estas enseñanzas en sus relaciones mutuas y en la sociedad de la que forman parte. Son ellos, de hecho, quienes actuarán en el gobierno, la empresa, la judicatura, la vida familiar, la sociedad civil y el ejército.

Si bien es cierto, en efecto, que los sacerdotes y los religiosos son llamados, instruidos, formados espiritualmente y encargados sobre todo de responder a las necesidades de los fieles para su crecimiento espiritual, el papel específico de los laicos, como exhortó el Vaticano II, es «la renovación de todo el orden temporal».

Diálogo interreligioso e inculturación

Otro tema prioritario de nuestra actividad pastoral es el diálogo interreligioso. Geográficamente, nuestros centros de misión de Benshangul-Gumuz limitan con Sudán. En consecuencia, la religión islámica tiene una gran influencia en la vida de nuestra población. El conflicto de los últimos años ha puesto de manifiesto que la religión puede ser a veces fuente de conflicto y división. Desde nuestro regreso, hemos observado que cada vez se construyen más mezquitas en los pueblos de la gumuz.

A menudo están dirigidas por operadores musulmanes, incluso de otros países, con evidentes intenciones proselitistas y actitudes radicales y agresivas. Utilizan en muchos casos la distribución de ayuda material o dinero para atraer a la gente, en contraste con lo que se hace en nuestras misiones, donde incluso la ayuda humanitaria siempre se ha dado y se sigue dando de forma incondicional e independiente a todos, independientemente de su afiliación religiosa o étnica. Estamos convencidos de que la práctica religiosa, en sus diversas expresiones, puede desempeñar un papel importante en la promoción del encuentro, la aceptación mutua y la paz.

En cuanto a la urgencia pastoral de inculturar el Evangelio expresándolo a través de los valores tradicionales de los gumuz, estamos muy agradecidos a los primeros misioneros que dieron pasos positivos en este ámbito. Pretendemos seguir colaborando con la Iglesia local en la producción de material litúrgico y catequético, adoptando la gramática oficial propuesta por el gobierno, para profundizar en el encuentro del evangelio con la cultura local.

Conclusión

Somos conscientes de que la evangelización es una realidad compleja y dinámica. Esto se ha hecho aún más evidente para nosotros en la familia comboniana de Etiopía, entre los gumuz, en este período de renacimiento pastoral en el post-conflicto. Hemos tenido la confirmación de que la auténtica evangelización no debe partir de nosotros mismos, sino de la contemplación de la obra del Espíritu, verdadero protagonista de la actividad apostólica, que sopla y actúa de maneras siempre nuevas.

El compromiso de todo evangelizador es, por tanto, poner la oración y el encuentro con Cristo en la base de toda iniciativa. Esto nos ayuda a discernir cómo nos pide el Señor que actuemos, creyendo en la fuerza del Evangelio testimoniado y en la acción del Espíritu. En efecto, es el Espíritu quien nos inspira los mismos sentimientos de san Pablo: «Porque anunciar el Evangelio no es para mí una vanagloria, ya que es una necesidad que se me impone: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si lo hago por iniciativa propia, tengo derecho a la recompensa; pero si no lo hago por iniciativa propia, es un encargo que se me ha confiado» (1 Co 9,16-17). Las palabras de Lucas 5,4 nos animan: «Salid al mar y echad las redes para pescar», una exhortación significativa para nosotros, combonianos de Gumuz, hoy, que nos invita a recordar el pasado con gratitud, a vivir el presente con entusiasmo y a mirar al futuro con confianza.

Nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro camino de «peregrinos de la esperanza» continúan en este año jubilar en la búsqueda de nuevos caminos de evangelización.