De México a Colombia. Retos y alegrías de la misión

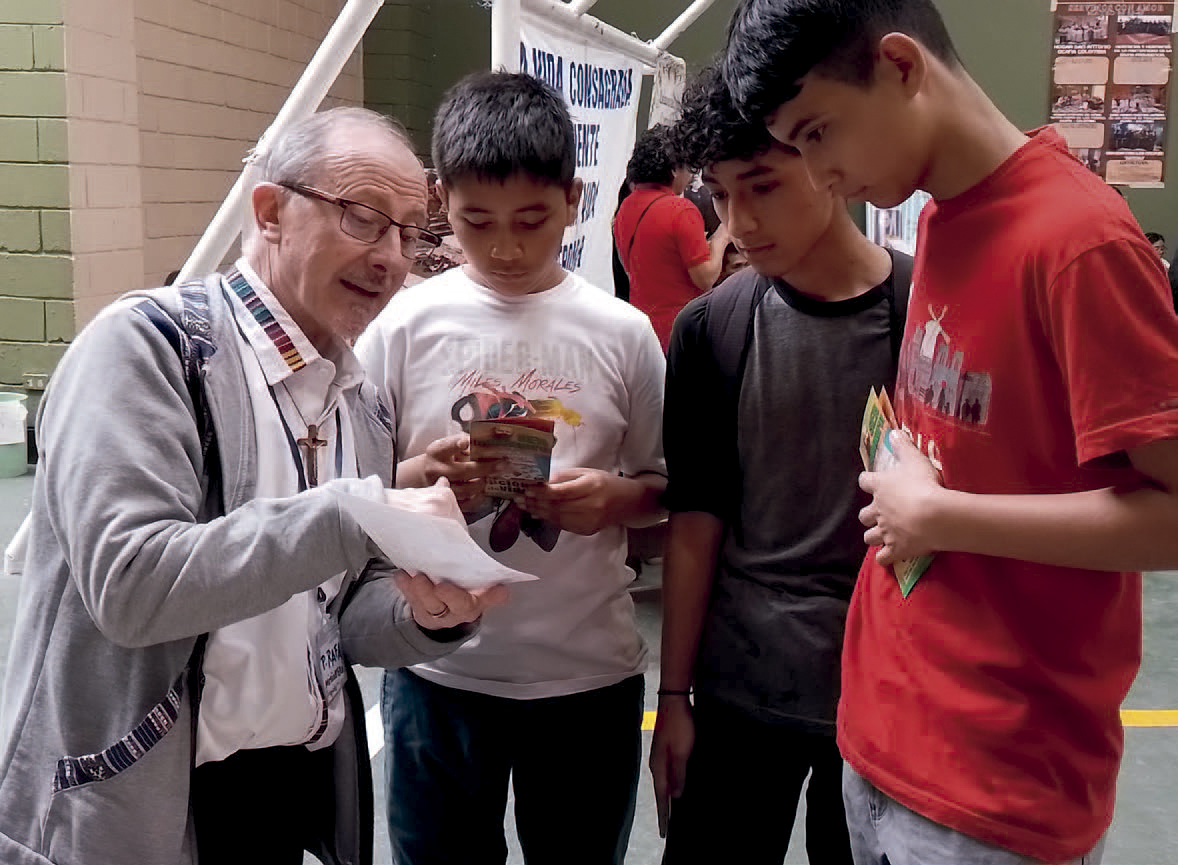

El sacerdote comboniano Guillermo Aguiñaga Pantoja, ha realizado su actividad misionera en Polonia, Sudán del Sur y México. A inicios de febrero pasado, el padre Guillermo se incorporó al trabajo de la parroquia María Madre del Buen Pastor en la comunidad de Charco Azul, en Cali, Colombia. De 2018 a 2024, vivió entre los indígenas de la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, experiencia que nos comparte en este texto.

Por: P. Guillermo Aguñaga Pantoja, mccj

Desde Cali, Colombia

No cabe duda de que el Señor sigue confiando en uno. Después de 40 años como religioso misionero comboniano, y 35 años como sacerdote, no queda más que decir gracias. Las fuerzas, la edad, los trabajos, la entrega y tantas otras cosas ya no son las mismas, pero la fidelidad y bondad de Dios siempre están ahí. Él se sigue fijando en mí para continuar con la misión que me ha encomendado y que yo libremente acepté.

Reconozco que no ha sido del todo fácil. He tenido pruebas, retos, dificultades, miles de sorpresas, aventuras, tristezas, alegrías y momentos grises y brillantes, pero Él nunca me ha dejado solo. Cómo olvidar a tanta gente que Dios ha puesto en mi camino: mis padres, mis hermanos, familia, amigos, bienhechores, compañeros y un sinnúmero de fieles y personas que he encontrado en los diferentes lugares donde he estado compartiendo mi vida y mi fe… Si les hablara de todas y cada una de estas experiencias no terminaría, pero sí me gustaría decir que aprecio y valoro cada una de ellas y las asumo como una gran bendición. De todas he aprendido a crecer y aceptar mis límites y toda clase de retos y de pruebas.

Misión de Comalapa, en la Sierra de Zongolica

Luego de tantas experiencias misioneras durante 29 años, en 2018 el Señor me concedió un nuevo reto: trabajar en la misión de la Sierra de Zongolica, en el bello estado de Veracruz. La parroquia, dedicada a san José, está situada en el poblado de Comalapa, perteneciente a la diócesis de Orizaba. Comalapa está rodeado de bellas montañas y acantilados; para llegar ahí hay que viajar unas dos horas por carreteras sinuosas y grandes pendientes. La parroquia está compuesta por 50 localidades o pueblitos y casi el 90 por ciento de su población es de origen náhuatl, aunque un buen número habla español. La población total suma unas 17 mil personas.

Quiero compartirles esta última experiencia misionera, no porque sea más importante que las otras que Dios me ha concedido, sino porque aún está fresca en mi mente y porque ha representado una gran oportunidad para reinventarme y volver a conocer mejor las raíces de la cultura y sus tradiciones. Así es, en la parroquia se sentía un ambiente sagrado, lleno de mucha fe, tradiciones, costumbres y ritos que aún se mantienen vivos.

Fue bonito recorrer los caminos, veredas y senderos a través de las montañas para llegar a cada una de las comunidades, visitar a las familias en sus casas o atender a los enfermos. Cualquier celebración se convierte en fiesta, a la que todos están invitados a participar. Es impresionante la cantidad y variedad de alimentos que preparan. Todos cooperan y alcanza para todos, incluso para llevar a casa.

Ritos y celebraciones

Fue motivo de gran alegría y satisfacción vivir entre esa gente humilde y sencilla. Sus danzas y ritos enriquecían cada uno de nuestros actos litúrgicos y celebraciones. Cómo olvidar el Xochikoscatl o rito de purificación dado por los ancianos del pueblo, que te llenaban de incienso y te ponían un collar, una corona y un ramo de flores, que representan la dignidad, el respeto y el poder para proclamar y celebrar sagradamente la eucaristía. Es la bendición que te otorgan para entrar al recinto sagrado.

También celebran el Xochitlali, un rito en el que se utilizan varios elementos, como comida (mole, tamales, sopa, tortillas y pan) y bebidas (atole, café, champurrado, licor, tequila, cerveza, etcétera) y otras cosas. Todas estas ofrendas se meten en un pequeño hoyo después de haber rezado e invocado a Dios en la lengua local. A continuación se cubre el agujero con la misma tierra y se vuelven a poner flores. Este ritual se utiliza para pedir permiso al Creador por una nueva obra, por un año de bendiciones, para pedir perdón por situaciones adversas, para pedir lluvia o una buena cosecha. Con todo esto demuestran una profunda y auténtica fe que manifiestan orgullosamente. Aunque algunos no profesen la religión católica o estén alejados, no se pierden las fiestas y las grandes celebraciones.

Todo esto parecería folclor, pero para quien lo vive y experimenta constituye una gran riqueza y bendición, porque logras renovarte y transformarte de manera increíble. Me siento agradecido con Dios porque esto me llenó de alegría, tocó mi vida y renovó mi vocación misionera.

También agradezco al obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, que nos concedió colaborar y llevar nuestro carisma comboniano a ese lugar y por haberme hecho sentir como hermano entre el presbiterio diocesano. Mi aprecio y cariño a todos esos fieles por haberme aceptado como uno de ellos. A pesar de mis límites, siento haber dado todo lo mejor de mí y haberme entregado en esa bella misión de Comalapa.

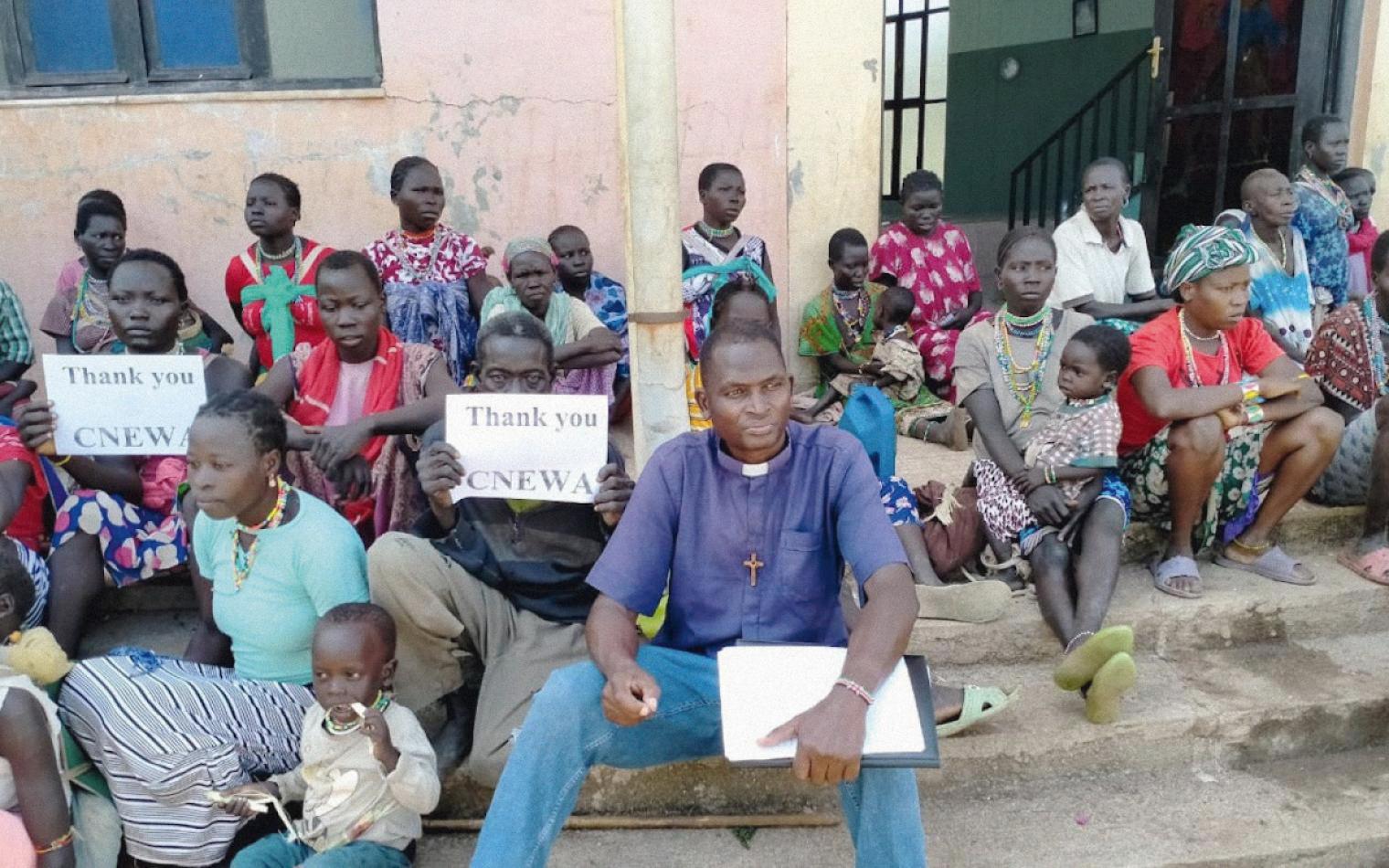

Nueva misión en Colombia

Ahora que estoy mayor, y cuando pensaba que me iba a dormir en mis laureles, recibí un llamado para salir a una nueva misión. Se me presentaron varias opciones y al final me propusieron ir a Colombia. Parece fácil, quizá porque es la misma lengua y con cosas más o menos similares a mi país, pero mirándola fijamente, también hay diferencias y nuevas cosas que aprender. Con todo esto, siento que el Señor me ha consentido, siempre camina a mi lado y me da nuevos bríos para comenzar esta nueva aventura.

Me recibieron de maravilla todos mis hermanos combonianos que trabajan acá. Me siento en casa y como un niño que aprende y mira con curiosidad y admiración todas las cosas, personas, lugares, historia, cultura y costumbres de este país. Mi nuevo destino es la parroquia María Madre del Buen Pastor, entre la población de mayoría afrocolombiana.